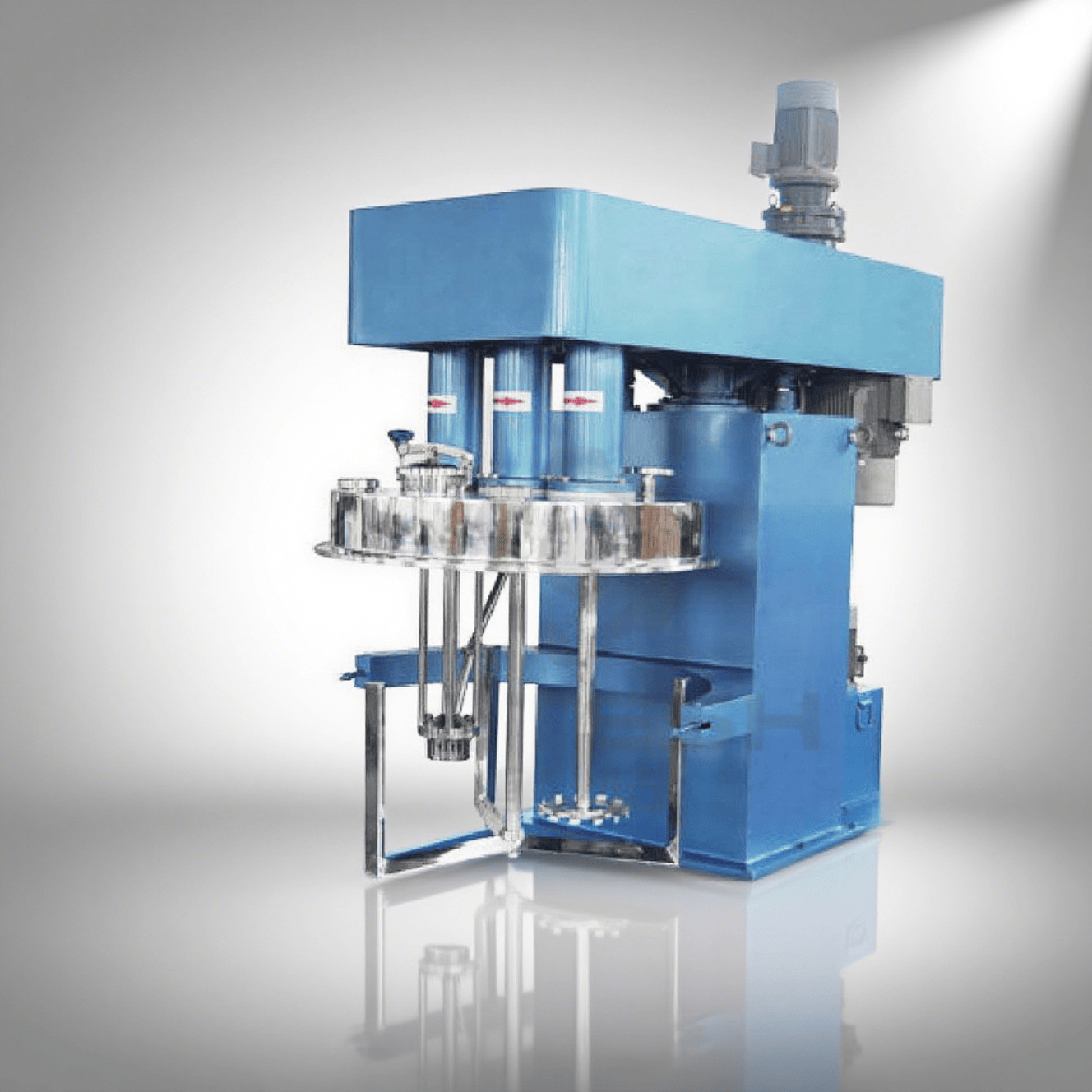

行星搅拌机智能化升级:3 大路径 + 5 大效益,引领混合设备新变革

在工业 4.0 与智能制造的推动下,传统行星搅拌机 “经验操作、人工监控、数据孤岛” 的短板日益凸显,难以满足现代企业对生产效率、产品一致性、成本控制的精细化需求。近年来,行星搅拌机通过智能硬件集成、软件算法赋能、物联网联动等升级路径,实现从 “机械混合” 向 “智能生产单元” 的跨越。据《中国智能装备发展报告》显示,2024 年智能化行星搅拌机市场渗透率已达 38%,应用企业平均生产效率提升 45%,不良品率下降 60%,成为高端制造领域降本增效的核心抓手。本文详解行星搅拌机智能化升级的核心路径与实际效益,为企业转型提供实操指南。

一、智能化升级三大核心路径

行星搅拌机的智能化升级并非简单加装传感器,而是 “硬件 + 软件 + 互联” 的系统性改造,需围绕数据采集、智能决策、协同联动三个核心环节突破。

1. 硬件升级:全维度数据采集构建 “数字孪生基础”

传统行星搅拌机仅能实现基本搅拌功能,缺乏数据感知能力。智能化升级首先需部署多维度传感器矩阵,实现生产数据的全面采集:

工艺参数传感器:安装扭矩传感器(精度 ±0.5%)、温度传感器(±0.1℃)、压力传感器、粘度传感器,实时采集搅拌过程中的关键工艺数据,替代人工巡检的主观判断;

设备状态传感器:通过振动传感器(监测轴承振动频率)、电流传感器(追踪电机负载)、位移传感器(检测桨叶磨损),提前预判设备故障;

视觉识别模块:在搅拌桶顶部加装高清工业相机与 AI 视觉算法,实时监测物料颜色、流动性变化,判断混合均匀度,替代传统的离线取样检测。

某锂电企业为行星搅拌机加装 12 组传感器后,实现搅拌扭矩、浆料粘度、电机温度等 20 项数据的实时采集,数据采样频率达 1 次 / 秒,为后续智能决策提供了精准数据支撑。

2. 软件赋能:AI 算法驱动 “自主优化与决策”

采集的数据需通过软件系统转化为生产决策,核心在于 AI 算法与工艺模型的深度融合:

自适应搅拌参数模型:基于机器学习算法,构建 “物料特性 - 搅拌参数” 关联模型。输入物料粘度、固含量、目标均匀度等参数后,系统自动推荐最优转速(50-300r/min 无级可调)、搅拌时间、真空度等工艺参数,新物料调试时间从传统的 8 小时缩短至 1 小时。某化妆品企业应用该模型后,面霜生产的工艺调试成功率从 60% 提升至 98%;

故障预测算法:通过分析振动、电流等设备数据,建立轴承磨损、密封件老化等故障的预测模型,提前 15-30 天发出维护预警,设备突发故障率下降 70%。某化工企业应用后,行星搅拌机平均无故障运行时间(MTBF)从 600 小时延长至 1800 小时;

质量追溯系统:自动记录每批次生产的工艺参数、设备状态、操作人员等数据,生成可追溯二维码,满足医药、食品等行业的 GMP、FDA 认证要求,出现质量问题时可 10 分钟内定位根源。

3. 互联升级:物联网构建 “全流程协同生产”

智能化行星搅拌机需接入企业工业互联网平台,实现与上下游设备的协同联动:

产线联动:通过 PLC 通讯接口与上料机、灌装机、称重系统对接,根据订单需求自动调度设备。例如,上料机完成原料投放后,自动触发行星搅拌机启动;搅拌完成后,信号同步至灌装机开始灌装,实现 “无人化” 连续生产;

远程运维:设备厂商通过云端平台实时监测客户设备运行数据,提供远程故障诊断、参数优化服务,现场维护次数减少 60%,售后服务响应时间从 24 小时缩短至 2 小时;

多厂协同:集团企业可通过云端平台监控不同厂区的行星搅拌机运行状态,统一调配产能,设备利用率从 65% 提升至 90%。某建材集团应用后,跨厂区产能调度响应时间从 3 天缩短至 4 小时。

二、智能化升级的五大核心效益

行星搅拌机的智能化改造虽需前期投入,但可通过效率提升、成本降低、质量优化等实现快速回本,平均投资回收期仅 1-2 年。

1. 生产效率提升 45%-60%

智能化系统通过参数自动优化、产线联动,大幅缩短生产周期。某胶粘剂企业的传统生产线需 6 名工人操作 3 台行星搅拌机,日产能 15 吨;智能化改造后,1 名工人即可管理 5 台设备,日产能提升至 35 吨,人均产值增长 4 倍。

2. 产品不良品率下降 60%-80%

AI 算法对工艺参数的精准控制,确保每批次产品质量稳定。某锂电材料企业生产正极浆料时,智能化行星搅拌机将粒径分布偏差从 ±8nm 缩小至 ±2nm,不良品率从 12% 降至 3%,年减少废料损失超 500 万元。

3. 能耗成本降低 25%-30%

自适应参数模型可根据物料状态动态调整电机转速,避免 “大马拉小车” 的能源浪费。某耐火材料企业应用后,行星搅拌机单位产品能耗从 80kWh / 吨降至 55kWh / 吨,年节约电费 120 万元。

4. 维护成本降低 50%-70%

故障预测与远程运维减少了备件更换与现场维护成本。某设备厂商数据显示,智能化行星搅拌机的年维护成本从 2 万元 / 台降至 0.6 万元 / 台,同时易损件更换周期从 3 个月延长至 12 个月。

5. 人力成本降低 60%-75%

无人化生产减少了对操作人员的依赖。某食品企业的行星搅拌机生产线,智能化改造前需 8 名工人负责上料、监控、出料;改造后仅需 2 名工人负责系统巡检,年节约人力成本超 100 万元。

三、行业场景落地案例

不同行业的智能化需求差异显著,行星搅拌机需结合场景定制升级方案:

1. 锂电行业:“全流程追溯 + 工艺锁止” 保障一致性

锂电正极浆料生产对一致性要求极高,智能化行星搅拌机需实现:

工艺参数加密锁止,防止人为随意调整;

与匀浆罐、涂布机联动,实现浆料粘度实时匹配;

全批次数据上传至电池溯源平台,满足车企对电池材料的追溯要求。某头部电池企业应用后,正极浆料批次间粘度偏差从 ±5% 缩小至 ±1%,电池容量一致性提升 20%。

2. 医药行业:“无菌监控 + 合规管理” 满足 GMP 要求

医药中间体生产需符合 GMP 认证,智能化改造重点在于:

无菌腔体温湿度实时监测,超标自动报警;

清洁过程(CIP)自动记录,生成清洁验证报告;

电子签名替代手工记录,避免人为差错。某制药企业应用后,顺利通过欧盟 GMP 认证,产品出口合格率从 92% 提升至 100%。

3. 化妆品行业:“配方管理 + 柔性生产” 适配多品种需求

化妆品行业多品种、小批量的生产特点,要求智能化系统具备:

配方加密存储,支持 1000 + 配方快速调用;

换产参数自动切换,换产时间从 2 小时缩短至 15 分钟;

视觉检测系统判断面霜细腻度,替代人工感官评价。某美妆企业应用后,可同时生产 8 个品种的面霜,订单交付周期从 7 天缩短至 3 天。

四、升级选型指南:企业该如何起步?

1. 明确升级目标

若以 “降本增效” 为目标:优先升级 “传感器 + 自适应参数模型”,快速提升生产效率;

若以 “质量合规” 为目标:重点部署 “数据追溯 + 视觉检测” 系统,满足行业认证要求;

若以 “无人生产” 为目标:需全链路升级 “硬件 + 软件 + 互联”,实现产线联动。

2. 分阶段实施

初级阶段(1-3 个月):加装基础传感器与数据采集终端,实现设备状态可视化;

中级阶段(3-6 个月):部署 AI 参数优化与故障预警系统,提升单设备智能化水平;

高级阶段(6-12 个月):接入工业互联网平台,实现多设备协同与远程运维。

3. 选择适配供应商

优先选择具备 “设备制造 + 软件开发 + 行业经验” 的综合供应商,避免硬件与软件不兼容;

要求提供同行业落地案例,如锂电行业优先选择服务过宁德时代、比亚迪的厂商;

确认售后服务能力,确保系统后期升级与维护支持。

五、市场趋势:智能化成行业标配

2024 年国内行星搅拌机市场规模达 45 亿元,其中智能化机型占比 38%,预计 2026 年占比将突破 65%,市场规模超 50 亿元。头部企业已加速布局:

某企业推出 “数字孪生行星搅拌机”,可通过虚拟仿真优化搅拌工艺,研发周期缩短 40%;

某科的 “5G 智能行星机” 实现远程控制时延<10ms,满足实时生产需求;

某机械的 “AI 视觉搅拌系统” 在化妆品行业市占率超 50%。

未来,行星搅拌机的智能化将向 “深度自主决策” 发展:通过融合数字孪生、工业 AI、5G 等技术,实现 “原料入料 - 搅拌 - 出料 - 质量检测” 全流程无人化,同时具备自我学习、工艺创新的能力,成为智能制造工厂的核心生产单元。

对于企业而言,智能化升级不是 “选择题” 而是 “生存题”。尽早启动行星搅拌机智能化改造,不仅能降低成本、提升质量,更能积累智能制造经验,为后续全产线升级奠定基础,在行业竞争中抢占先机。