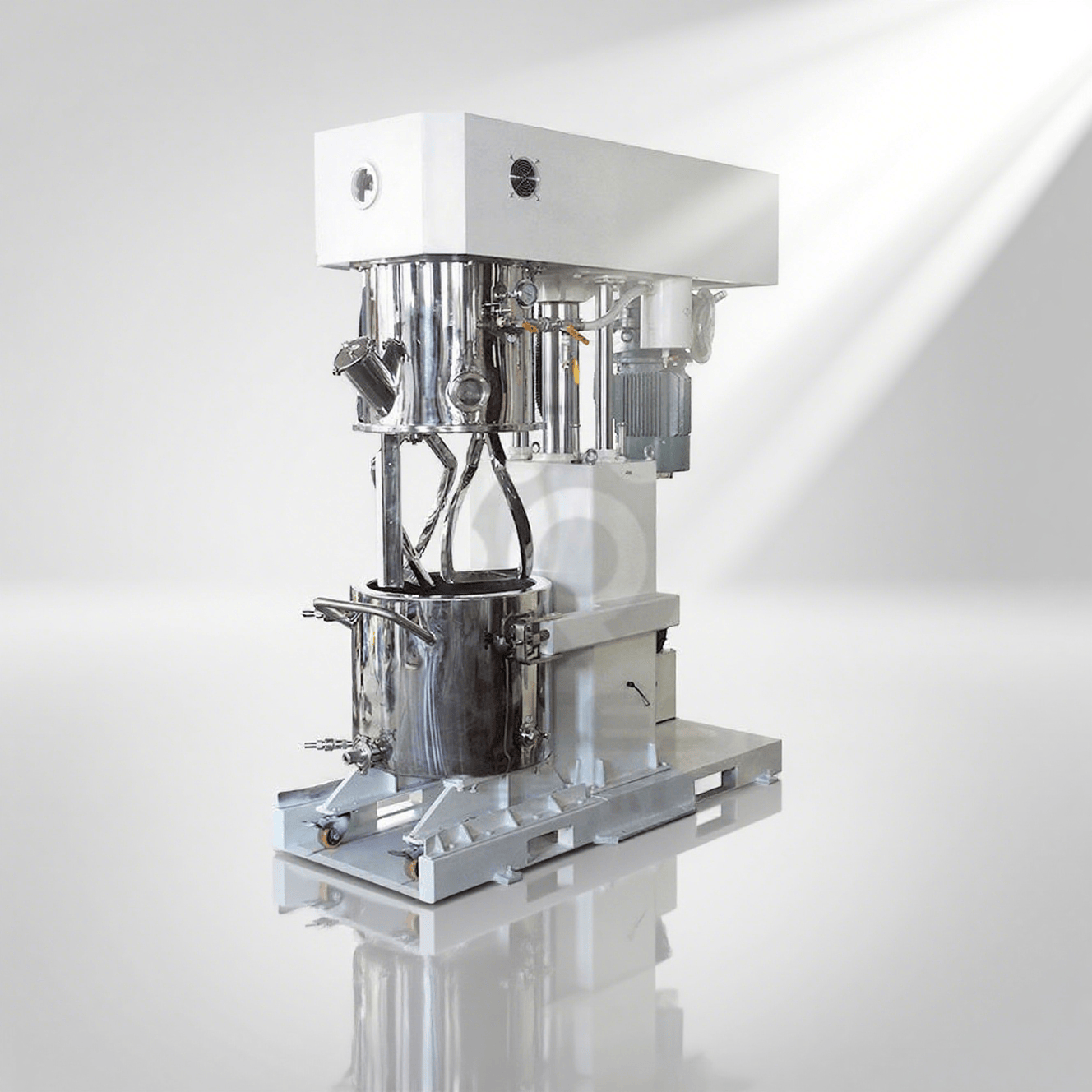

从耐火材料到玻璃,立轴行星搅拌机如何实现多领域 “一机通吃”?

随着工业制造向高效化、集约化升级,设备的跨领域适配能力成为企业降本增效的关键。立轴行星搅拌机凭借独特的技术设计与灵活的功能配置,打破传统设备 “一域一机” 的局限,在耐火材料、玻璃、建材等多领域实现高效应用,成为工业混合领域的 “多面手”。近日,记者从行业头部企业获悉,立轴行星搅拌机通过模块化改造与智能化升级,已在全国超 200 家跨行业企业落地,助力企业平均生产效率提升 35%,设备投入成本降低 40%。

核心技术突破:搅拌原理适配多物料特性

立轴行星搅拌机的 “跨领域基因”,源于其独特的 “公转 + 自转” 复合搅拌原理。与传统搅拌机单一方向搅拌不同,该设备的搅拌装置围绕立轴公转的同时,自身高速自转,形成立体交叉的搅拌轨迹,可覆盖搅拌桶全域无死角。针对耐火材料高粘度、高硬度的特性(如刚玉质耐火浇注料,粘度达 120 万 cps),设备通过定制化高扭矩搅拌桨(采用耐磨合金材质,使用寿命达 8000 小时),配合 1800r/min 的高速自转,能快速破碎物料团聚体,实现骨料与结合剂的均匀混合,混合均匀度达 98% 以上,远高于传统设备的 85%。

而在玻璃原料混合中,立轴行星搅拌机则展现出 “精细控温 + 精准配比” 的优势。玻璃原料(如石英砂、纯碱、石灰石)需在严格控温(±2℃)环境下实现微米级分散,设备通过夹套式温控系统与在线粒度监测模块,实时调整搅拌转速(500-1500r/min 无级可调),避免原料因局部过热产生熔融结块,确保玻璃液澄清度提升 20%,成品率从 88% 提高至 96%。某大型玻璃企业负责人表示:“引入立轴行星搅拌机后,我们的玻璃原片气泡缺陷率下降 30%,年节省原料损耗成本超 200 万元。”

模块化设计:按需定制适配多行业工艺

“不同行业的工艺差异,是设备跨领域应用的最大障碍。” 某立轴行星搅拌机研发总监告诉记者,为解决这一问题,企业创新采用 “基础机身 + 功能模块” 的模块化设计,可根据行业需求快速加装上料、计量、加热、冷却等组件。在耐火材料生产中,设备配备真空脱气模块,能有效去除搅拌过程中产生的气泡,避免耐火砖烧制后出现裂纹,成品合格率提升 15%;在玻璃行业,则搭载自动配料系统,通过高精度传感器(误差≤0.1%)控制原料投放量,实现 “一键启动、自动配比”,减少人工操作误差。

此外,设备的搅拌桨与衬板采用快拆式设计,更换时间从传统设备的 4 小时缩短至 30 分钟。针对耐火材料磨损大的特点,可选用碳化硅耐磨衬板;针对玻璃行业的清洁需求,则采用食品级不锈钢衬板,满足不同行业的卫生与耐磨要求。某耐火材料企业负责人举例:“我们同一台设备,周一到周三搅拌高铝耐火浇注料,周四到周五更换衬板后即可搅拌玻璃配合料,设备利用率从 50% 提升至 90%。”

智能化升级:数据驱动实现多场景精准调控

在工业 4.0 背景下,立轴行星搅拌机的智能化改造进一步强化了其跨领域适配能力。设备搭载的工业物联网系统,可实时采集搅拌温度、转速、物料粘度等 12 项关键数据,并通过 AI 算法自动优化工艺参数。在耐火材料搅拌中,系统根据物料粘度变化自动调整公转转速(粘度每升高 10 万 cps,转速提升 100r/min);在玻璃原料混合中,则通过历史数据对比,精准匹配不同玻璃品种(如浮法玻璃、光伏玻璃)的搅拌曲线,确保每批次产品质量一致性。

某建材集团的智能化车间内,5 台立轴行星搅拌机通过中央控制系统联动,可同时处理耐火浇注料、玻璃配合料、混凝土三种不同物料。“系统会根据生产订单自动分配任务,调整设备参数,无需人工干预。” 车间主任介绍,智能化改造后,车间人均产值提升 50%,设备故障率下降 60%,年节约运营成本超 300 万元。

市场前景广阔:政策驱动下需求持续增长

随着 “双碳” 政策推进,工业企业对高效、节能设备的需求日益迫切。据行业报告显示,2024 年我国立轴行星搅拌机市场规模达 38 亿元,其中跨领域应用占比超 60%,预计 2026 年市场规模将突破 65 亿元,年复合增长率达 28%。目前,该设备已广泛应用于耐火材料、玻璃、新能源、建材等领域,国内头部企业如科尼乐、南方路科等,已推出针对不同行业的定制化解决方案,产品出口至东南亚、欧洲等 20 多个国家和地区。

业内专家指出,立轴行星搅拌机的 “一机通吃” 能力,不仅降低了企业的设备投入成本,更推动了工业混合工艺的标准化与智能化升级。未来,随着材料科学与数字技术的深度融合,该设备有望在更多新兴领域(如航空航天材料、生物陶瓷)实现突破,为工业制造的绿色转型提供更强动力。